Catalogue 2020/2021 : Portraits d’écrivains

Hartmann Schedel : Liber Cronicarum, cum figuris et ymaginibus ab inicio mundi [Le Livre des Chroniques]

Hartmann Schedel

Liber Cronicarum, cum figuris et ymaginibus ab inicio mundi [Le Livre des Chroniques]

Nuremberg, Anton Koberger, pour Sebald Schreyer et Sebastian Kammermeister. 12 juillet 1493.

Grand in-folio gothique de (20) ff. pour le titre et la table, 299 feuillets dont 3 blancs, (6) ff. dont une carte sur double page. Maroquin vert, dos à nerfs orné, pièces de titre de maroquin rouge, encadrement d’une dentelle dorée à petit fer sur les plats, chiffre et armoiries frappés à l’or au centre dans un cartouche, coupes et bordures intérieures décorées, tranches dorées (reliure anglaise du XVIIIe siècle).

Edition originale.

Les grandes initiales de la table qui occupe les 20 feuillets préliminaires et la première initiale du texte sont peintes à la main en rouge et bleu. Les majuscules du texte sont toutes rubriquées. Le titre gravé a été rehaussé à l’or postérieurement. Plus de 2 000 gravures sur bois.

Exemplaire de premier tirage, bien homogène et contrasté.

Grand de marges, il a été entièrement réglé au XVIIIe siècle. Hauteur: 448 mm. Il est complet des feuillets blancs destinés à recevoir les annotations et les additions qu’il plairait au lecteur d’y inscrire. La carte double de l’Europe vient d’un autre exemplaire : elle a été restaurée d’une déchirure.

Remarquable reliure en maroquin décoré du XVIIIe siècle, exécutée en Angleterre, pour le compte du révérend Th. Williams, avec son chiffre et ses armoiries frappés à l’or dans un cartouche. Sa bibliothèque fut dispersée en 1827 : « Pour les libraires, son nom est l’une des plus sûres garanties de la valeur exceptionnelle des livres qui portent sa marque d’appartenance », Dictionary of English Book-Collectors, p. 309). De la bibliothèque Mac Carthy (Cat. II, 1815, n° 3936 : « Très bel exemplaire, dont le frontispice est peint en or »). Coupes et coins légèrement frottés.

L’incunable le plus richement illustré.

Le Liber Chronicarum est l’un des incunables sur lesquels on possède le plus d’informations.

Son auteur, Hartmann Schedel (1440-1514), natif de Nuremberg, fit ses études à Leipzig et poursuivit son apprentissage humaniste à Padoue. Là, il étudia la médecine et le grec ancien avant de retourner à Nuremberg où il s’adonna à sa passion principale, les livres. Une grande partie de sa bibliothèque a été conservée, composée de 370 manuscrits et 670 livres traitant de tous les registres du savoir. C’est à partir de ses ouvrages que Schedel a composé son Livre des chroniques.

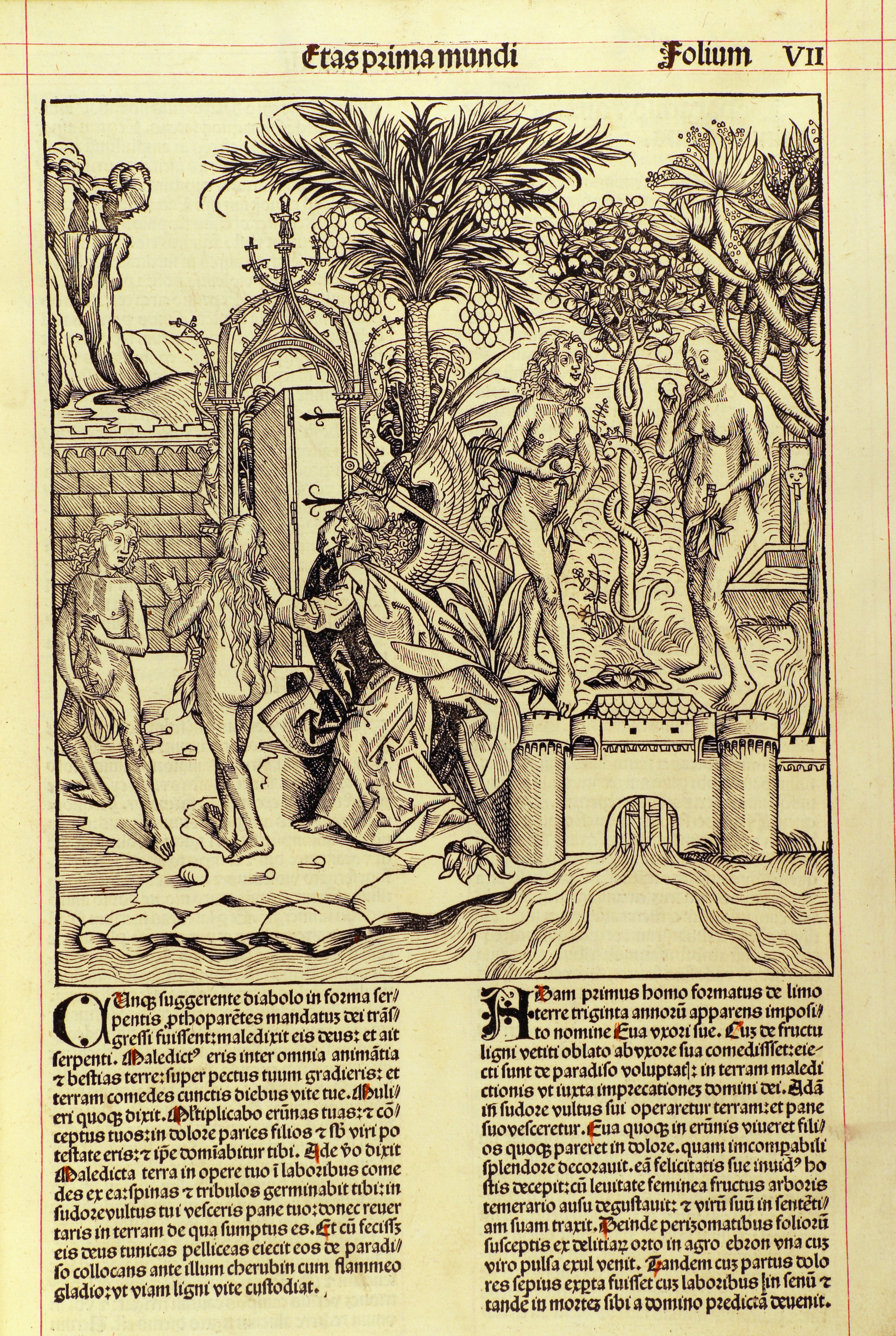

Son ambition était de retracer l’histoire du monde depuis sa création. L’ouvrage se divise en sept « âges » : 1. de la création au déluge ; 2. jusqu’à la naissance d’Abraham ; 3. jusqu’au roi David ; 4. jusqu’à la captivité à Babylone ; 5. jusqu’à la naissance de Jésus ; 6. jusqu’aux temps présents (partie la plus importante) ; 7. aperçu de la fin du monde et du Jugement dernier.

Le texte s’appuie très largement sur les historiens anciens, grecs et romains, auxquels Schedel ajoute ses propres commentaires.

Les financiers de la publication, Sebald Schreyer (1446-1520) et son beau-frère Sebastian Kammermeister (1446-1503) étaient deux hommes d’affaires fortunés de Nuremberg. Ils firent appel pour l’impression à Anton Korberger, patron de l’une des plus importantes maisons de l’époque, qui avait commencé à imprimer à Nuremberg en 1470 et publia quelque 250 titres en trente ans, se flattant de la qualité et de l’importance de ses tirages.

Cette première édition latine précéda de six mois l’édition en allemand. Le caractère utilisé est l’Antiqua Rotunda, et le papier un vélin fort comprenant au moins trois filigranes, dont une tour, une croix et une couronne.

Le résultat est absolument remarquable et fait du Liber un des livres à la mise en page la plus sophistiquée jamais imprimés avant 1500, avec une inventivité constante dans l’insertion des images dans le texte. C’est aussi l’incunable le plus richement illustré, avec ses 1808 bois, dont 38 à double page.

Les deux artistes qui supervisèrent l’illustration sont Michael Wohlgemut (1434-1519) et son beau-fils Wilhelm Pleydenwurff (1450-1494). Ils possédaient un atelier, spécialisé dans la gravure sur bois. Albrecht Dürer fut apprenti dans cet atelier de 1486 à 1489, époque où les premiers dessins pour l’illustration de la Chronique furent créés. Les historiens de l’art ont étudié la possible participation de Dürer à ces illustrations en les comparant à son œuvre ultérieure. Ils mettent en avant le soleil et la lune du folio LXXVI. Stephan Füssel écrit ainsi : « Contrastant avec les autre soleils dessinés dans le volume, moins expressifs, cette représentation se distingue par un visage plus délicatement travaillé et un agencement plus inventif des rayons. » Ce soleil et cette lune rappellent d’ailleurs ceux de la sixième planche de l’Apocalypse.

Les bois qui ornent le volume sont d’une beauté et d’une diversité remarquables. Parmi les plus célèbres, on citera la Création, avec ses cinq grandes images successives, où l’on voit l’univers se peupler progressivement, Adam et Eve chassés du paradis, Eve allaitant ses enfants ou la terrifiante danse macabre du folio cclxiiii.

Les représentations des martyres de saints sont également saisissantes. On trouve aussi des portraits des philosophes célèbres de l’antiquité, Diogène, Plotin, Parménide, etc, tout comme la figuration de certains phénomènes (éclipses, comètes).

Mais l’ouvrage est surtout réputé pour ses grandes vues de villes, dont celles d’Allemagne et d’Autriche notamment représentent des documents à la fois esthétiques et historiques de premier plan, montrant des bâtiments célèbres en train de se construire, ou d’autres qui ont disparu. On a ainsi de magnifiques perspectives de Venise, Nuremberg, Rome, Paris, Padoue, Jérusalem, Rhodes : tout ce que l’Occident connaissait à l’époque.

Le Liber chronicarum constitue ainsi la plus belle somme historique et géographique des connaissances humaines au début de la Renaissance : une entreprise éditoriale monumentale et une merveilleuse réussite artistique.

Prix : 145 000 €

Réunion d’aquarelles originales, de dessins, de manuscrits et de matériaux relatifs aux chaussures, à leur histoire et à leur importance culturelle constituée par Karl Friedrich Schoensiegel.

Réunion d’aquarelles originales, de dessins, de manuscrits et de matériaux relatifs aux chaussures, à leurs histoire et à leur importance culturelle constituée par Karl Friedrich Schoensiegel. (Avant 1939).

Elle comprend « Das Schuhmuseum in der Mappe » (Le musée de la chaussure dans un portfolio).

349 aquarelles originales sur papier (environ 240 x 360 mm chacune) exécutées par Schoensiegle, représentant les chaussures de sa collection et celles de musées du monde entier.

Les aquarelles sont classées par sections géographiques et historiques :

Vol I : Asie. 75 aquarelles

Vol II : Afrique, Amérique, Australie. 151 aquarelles.

Vol III : Europe, chaussures antiques (hors Allemagne). 19 aquarelles.

Vol IV : Allemagne, temps anciens et Moyen-Age. 19 aquarelles.

Vol V : Allemagne, 17e, 18e et 19e siècles. 53 aquarelles.

Vol VI : Europe (hors Allemagne). 33 aquarelles.

Ces aquarelles sont complétées par 145 tracés originaux sur transparent de chaussures, plusieurs manuscrits autographes ayant trait à l’histoire de la chaussure, des classeurs contenant du matériel préparatoire pour les manuscrits, et deux paires et chaussures.

Le musée portatif de la chaussure, extraordinaire ensemble de 349 aquarelles originales représentant les chaussures de tous les temps et de tous les pays. Un document d’un exceptionnel intérêt historique, ethnologique et artistique.

Ces aquarelles ont été peintes par Karl Friedrich Schoensiegel, un érudit et collectionneur allemand de la première moitié du XXe siècle, qui passa sa vie à réunir les chaussures du monde entier et de toute les époques. Dessinateur de talent, il aurait exécuté plusieurs dessins érotiques (le plus souvent lié au fétichisme du pied), qu’il signait du pseudonyme C. Essef.

L’ensemble consacré à l’Asie, l’Afrique et l’Océanie offre une richesse sans égale de formes et de couleurs. Tous les types de chaussures y sont reproduits : bottes, bottines, babouches, sandales, sabots, brodequins, chaussons, escarpins, etc., des modèles les plus rudimentaires aux plus luxueux.

Pour l’Europe, Schoensiegel part des origines et remonte jusqu’au XIXe siècle en s’attachant particulièrement aux chaussures allemandes. Le volume consacré aux chaussures des XVIIe, XVIII et XIXe siècles est l’un des plus documentés: bottes ornées de plumes de paon, chaussures féminines aux lignes d’une parfaite sobriété ou au contraire d’une sophistication extrême.

Chacune de ces aquarelles toute d’une fraicheur parfaite, avec des coloris tantôt d’une grande intensité, tantôt d’une délicatesse exquise, est une oeuvre d’art en soi par la minutie de la représentation, la beauté et l’étrangeté de formes, mais aussi par la passion sous-jacente qui habite l’artiste et qui rejaillit dans ses dessins.

Quand le pied devient une inépuisable source d’inspiration pour le talent humain…

Ordre de Malte : Statuta hospitalis hierusalem. {Statuts de l’hôpital de Jérusalem}

Ordre de Malte : Statuta hospitalis hierusalem. {Statuts de l’hôpital de Jérusalem}

Rome, 1588.

In-folio. 4 ff. (titre gravé, frontispice, dédicace imprimée, second frontispice), 12 ff. (12 pl. groupant 48 portraits des membres de l’ordre), 2 ff. (portraits gravés), 1 f. (lettre de Hugues de Louben-Verdale et Index), 1 f., 204 pp. la dernière non chiffrée, Index général (8 ff.).

Illustration : 1 titre gravé avec les allégories de la foi, la charité et l’espoir; 1 planche représentant le pape Sixte V et le grand maître de l’Ordre Hugues de Louben-Verdale, 15 portraits des grands maîtres de l’Ordre signés par Philippe Thomassin, 20 planches à pleine page gravées sur cuivre d’un tirage parfait dans un encadrement gravé sur bois.

Reluire de l’époque. Vélin ivoire souple doré, encadrement doré, fleurons d’angles intéreurs et extérieurs, motif central doré avec inscription : CAES. RO. EQU. HIE., dos lisse décoré à l’or, tranches dorées.

Superbe exemplaire du livre des chevaliers de l’Ordre de Malte, magnifiquement illustré par Philippe Thomassin, dans une reliure d’époque en vélin doré.

Fondé à Jérusalem au milieu du XIe siècle par des marchands italiens, l’Ordre de Malte est d’abord un ordre charitable destiné ) accueillir et soigner les pèlerins chrétiens venus accomplir le »voyage de Terre Sainte ». C’est le maître Hospitalier Raymond du Puy (mort vers 1160) qui transforma l’ordre charitable en ordre militaire.

Peu avant la publication de ces nouveaux statuts, l’Ordre s’était illustré en soutenant victorieusement le siège de Malte par les Trucs. Le grand maître est alors Jean de la Valette-Parisot, fondateur de la ville qui portera son nom : la Valette, dont le plan orne le présent volume.

L’ouvrage, qui présente les statuts de l’Ordre, est magnifiquement illustré de planches gravées sur métal et sur bois, la réunion de ces deux procédés étant exceptionnelle dans l’histoire de l’impression. Elles sont dues pour partie à Philippe Thomassin (1562-1622), graveur originaire de Champagne, qui s’installa à Rome à partir de 1585. Cet artiste fut le maître de Jacques Callot, qui se forma dans son atelier de 1609 à 1611. Son oeuvre est imprégnée de l’esthétique de la Renaissance, tant dans les portraits que dans les scènes religieuses ou réalistes.

Les visages des maîtres sont rendus de façon extrêmement expressive, chacun avec sa personnalité propre, méditative ou énergique. Les autres gravures illustrent les actions accomplies par les membres de l’Ordre. Certaines ont un intérêt documentaire, telle celle de la page 30 qui représente l’intérieur d’un hôpital, où les chevaliers visitent les malades. D’autres montrent les chevaliers en armes, s’apprêtant à partir au combat ou prenant d’assaut une place forte défendue par les Turcs.

Elles sont surmontées des préceptes de l’Ordre et représentent ses vertus et ses rituels : on y voit les chevaliers tenir le conseil, faire des processions, subir des peines, ordonner les soeurs de l’Ordre. Les décors de ces scènes trahissent l’influence des architectes et peintres de la Renaissance.

Les bordures gravées sur bois sont de quatre sortes, avec les armes et les emblèmes de l’Ordre, des chérubins, des anges et des musiciens.

L’ensemble dévoile les arcanes d’une communauté qui exerça un pouvoir quasi souverain en Méditerranée.

Cet exemplaire magnifique a manifestement appartenu à un éminent membre de l’Ordre, comme en atteste la richesse de sa reliure et l’inscription figurant sur les plats. Il est en outre enrichi d’annotations manuscrites du temps à l’encre noire qui, au-dessus des portraits de certains grands maîtres, indiquent la langue que parlait chacun d’eux.

Un ouvrage rarissime dans une condition exceptionnelle.

Référence:

Mortimer, 273, avec 4 planches reproduites.